Bei eindeutigem Nachweis eines bösartigen Tumors im Bereich der Prostata erfolgt das Festlegen der Therapie. Anhand der vorliegenden Histologie, des PSA-Wertes, der Blasenentleerung, des Allgemeinzustandes und Abwägung der Vorerkrankungen wird für Sie ein individuelles Therapiekonzept erarbeitet. Das Therapiekonzept wird im Rahmen einer interdisziplinären Konferenz zwischen Urologen, Radiologen und Onkologen festgelegt. Auf Grund der interdisziplinären Zusammenarbeit wird für Sie die bestmögliche Therapieform – natürlich unter Berücksichtigung Ihrer eigenen Vorstellungen – „maßgeschneidert“.

Zur Entscheidungsfindung hinsichtlich der optimalen Therapieform bieten wir gemeinsam mit den Kollegen der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie eine Prostatasprechstunde an, welchen jeden Dienstag um 14:00 Uhr stattfindet.

Eine weitere Entscheidungshilfe kann ein Video über eine Fernsehsendung mit Prof. Kälble (02/2015: HR Service: Gesundheit) sein, in der die Geschichte eines Patienten vor und nach radikaler Prostatatektomie nachvollzogen wird.

Active Surveillance

In bestimmten Situationen, d.h. bei einem sehr frühen Stadium des Prostatakarzinoms mit geringer Tumorlast und einem sehr günstigen, nicht aggressiven Prostatakarzinom (niedriger Gleason-Score), kann es ausreichend sein, zunächst regelmäßige Untersuchungen durchzuführen und den Tumor „aktiv“ zu beobachten (Active Surveillance) ohne Therapie. Dazu gehören jährliche MRT-Kontrollen der Prostata mit erneuter MRT-/Ultraschall-Fusionsbiopsie. Dabei ist es wichtig, dass Sie exakt die Untersuchungstermine bei Ihrem Urologen einhalten, damit ein Fortschreiten der Erkrankung mit daraus resultierender Therapienotwendigkeit nicht verpasst wird. Gleichzeitig müssen Sie sich im Klaren darüber sein, dass das Wissen um einen sich in Ihrem Körper befindlichen Tumor zu einer nicht unerheblichen psychischen Belastung führen kann.

Operation

Das Ziel der radikalen Prostatektomie ist es, die ganze Prostata mit der Kapsel, der einliegenden Samenbläschen und den lokalen Lymphknoten zu entfernen.

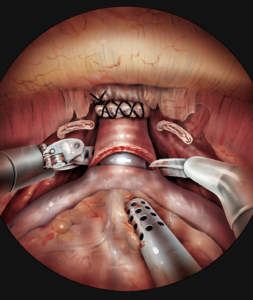

Das Ziel der radikalen Prostatektomie ist es, die ganze Prostata mit der Kapsel, der einliegenden Samenbläschen und den lokalen Lymphknoten zu entfernen.  Als Zugangswege, die Prostata zu entfernen, gibt es die Möglichkeit des Unterbauchschnittes oder die Entfernung der Prostata mit Lymphknoten mit Hilfe des Da Vinci-Robotersystems „Xi“ der Firma INTUITIVE. Dabei können wir Ihnen in unserer Klinik die neueste und höchsttechnologische Version des „Xi´s“ Systems von INTUITIVE anbieten. Der perineale (per Dammschnitt) Zugangsweg wird nur in Ausnahmefällen angewandt und verliert zunehmend an Bedeutung, da dabei keine Lymphknoten entfernt und untersucht werden können. Bei dem suprapubischen deszendären Vorgehen, -offen oder per Da Vinci-, können Beckenlymphknoten entfernt und untersucht werden. Da die bildgebende Diagnostik mit einem beträchtlichen Unsicherheitsfaktor behaftet ist, ist die retropubische radikale Prostatektomie mit Beckenlymphknotenentfernung das einzige Verfahren, mit dem eine exakte Diagnose sowohl bezüglich der lokalen Tumorausdehnung als auch bezüglich der Frage einer Lymphknotenmetastasierung gestellt werden kann. Gleichzeitig können Patienten mit geringer Lymphknotenmetastasierung durch Entfernung derselben mit einem gewissen Prozentsatz geheilt werden. Bei der retropubischen radikalen Prostatektomie werden im ersten Schritt die der Prostata benachbarten Lymphknoten aufgesucht und entfernt (pelvine Lymphadenektomie).

Als Zugangswege, die Prostata zu entfernen, gibt es die Möglichkeit des Unterbauchschnittes oder die Entfernung der Prostata mit Lymphknoten mit Hilfe des Da Vinci-Robotersystems „Xi“ der Firma INTUITIVE. Dabei können wir Ihnen in unserer Klinik die neueste und höchsttechnologische Version des „Xi´s“ Systems von INTUITIVE anbieten. Der perineale (per Dammschnitt) Zugangsweg wird nur in Ausnahmefällen angewandt und verliert zunehmend an Bedeutung, da dabei keine Lymphknoten entfernt und untersucht werden können. Bei dem suprapubischen deszendären Vorgehen, -offen oder per Da Vinci-, können Beckenlymphknoten entfernt und untersucht werden. Da die bildgebende Diagnostik mit einem beträchtlichen Unsicherheitsfaktor behaftet ist, ist die retropubische radikale Prostatektomie mit Beckenlymphknotenentfernung das einzige Verfahren, mit dem eine exakte Diagnose sowohl bezüglich der lokalen Tumorausdehnung als auch bezüglich der Frage einer Lymphknotenmetastasierung gestellt werden kann. Gleichzeitig können Patienten mit geringer Lymphknotenmetastasierung durch Entfernung derselben mit einem gewissen Prozentsatz geheilt werden. Bei der retropubischen radikalen Prostatektomie werden im ersten Schritt die der Prostata benachbarten Lymphknoten aufgesucht und entfernt (pelvine Lymphadenektomie).

Häufig sind befallene Beckenlymphknoten die einzigen Tochtergeschwülste, so dass eine Lymphknotenentfernung in Verbindung mit einer radikalen Prostatektomie eine Heilungschance darstellt. Darüber hinaus ist ein weiterer großer Vorteil der Operation die einfachere Therapiekontrolle, da postoperativ der PSA-Wert im Gegensatz zur Strahlentherapie nicht mehr nachweisbar ist.

Häufig sind befallene Beckenlymphknoten die einzigen Tochtergeschwülste, so dass eine Lymphknotenentfernung in Verbindung mit einer radikalen Prostatektomie eine Heilungschance darstellt. Darüber hinaus ist ein weiterer großer Vorteil der Operation die einfachere Therapiekontrolle, da postoperativ der PSA-Wert im Gegensatz zur Strahlentherapie nicht mehr nachweisbar ist.

Im Anschluss an die Entfernung der Lymphknoten schließt sich die Entfernung der Prostata mitsamt ihrer Kapsel und den hinter der Harnblase gelegenen Samenblasen an (radikale Prostatovesikulektomie). Die Samenleiter werden bds. unterbunden. Liegt dabei anhand der präoperativen Untersuchung ein frühes organbegrenztes Stadium vor, so wird – wann immer es möglich ist – ein Nerverhalt zum Potenzschutz durchgeführt. Dabei werden ein- oder beidseits die eng mit der Prostatakapsel verbundenen Gefäßnervbündel herauspräpariert. Am Ende der Operation wird eine neue Verbindung zwischen Blase und Harnröhre hergestellt. Zur Schienung dieser neuen Verbindung erfolgt die Einlage eines transurethralen Katheters. Im weiteren postoperativen Verlauf erfolgt die Dichtigkeitsprüfung der sogenannten Anastomose (Verbindung zwischen Blase und Harnröhre) unter radiologischer Kontrolle. Wenn die Anastomose dicht ist, erfolgt die Entfernung des transurethralen Katheters und die Miktion (das Wasserlassen) wird freigegeben. Eine Beübung des Schließmuskels erfolgt unter kranken-gymnastischer Anleitung während des stationären Aufenthaltes. Der verbliebene willkürliche Schließmuskel muss in aller Regel erst durch entsprechendes Training gestärkt werden. Dies erfolgt in der anschließenden Rehabilitationseinrichtung (REHA). Viele Patienten sind jedoch sofort, die meisten nach 1 bis 3 Monaten, wieder in der Lage, ihren Urin zu halten. Von einer anhaltenden schwerwiegenden Urinhalteschwäche (Inkontinenz) sind in der Regel weniger als 5 % der Patienten betroffen. Bei fortbestehender therapieresistenter schwerer Inkontinenz kann operativ ein künstlicher Schließmuskel implantiert werden, der in aller Regel die Inkontinenz sicher beseitigt. Die Einpflanzung eines künstlichen Schließmuskels ist jedoch nur selten notwendig und erfolgt in aller Regel frühestens ein Jahr nach der radikalen Prostatektomie. Bei milden Formen der Inkontinenz kann minimal-invasiv ein Kontinenzbändchen, ähnlich wie das TVT bei der Frau, eingesetzt werden.

Sind nach der beidseitigen potenzerhaltenden radikalen Prostatektomie 40-70 & der Männer in der Lage, ohne Hilfsmittel Geschlechtsverkehr auszuüben (je jünger die Männer sind, desto höher ist die Erfolgschance), so geht die spontane Fähigkeit zur Gliedversteifung bei der radikalen Prostatektomie ohne Potenzerhalt verloren.

Sind nach der beidseitigen potenzerhaltenden radikalen Prostatektomie 40-70 & der Männer in der Lage, ohne Hilfsmittel Geschlechtsverkehr auszuüben (je jünger die Männer sind, desto höher ist die Erfolgschance), so geht die spontane Fähigkeit zur Gliedversteifung bei der radikalen Prostatektomie ohne Potenzerhalt verloren.

Die Gliedversteifung wird bei sexueller Stimulation durch Blutgefäße und Erektionsnerven reguliert, die an beiden Seiten unmittelbar hinter der Prostata verlaufen und in den Penis bzw. den Schwellkörper ziehen. Das Gefäßnervenbündel steuert den für die Versteifung von Penis und Schwellkörper notwendigen Bluteinstrom. Das Gefäßnervenbündel kann bei der radikalen Operation verletzt werden oder es wird aus Gründen der notwendigen radikalen Tumorentfernung bewusst mitentfernt, da die bösartige Prostatageschwulst vollständig entfernt werden soll. Bei der Erhaltung der Erektionsnerven kann nach der Operation bis zum Auftreten von Spontanerektionen durchaus ein Zeitraum von einem Jahr vergehen, wenngleich einige Patienten auch direkt nach der Operation ihre Potenz behalten. Im Falle fehlender Spontanerektionen, z. B. nach der Operation ohne Nerverhalt, ist dennoch mit gewissen Hilfsmitteln (SKAT, Vakuumpumpe, Penisprothese) sicher wieder Geschlechtsverkehr möglich, so dass letzten Endes nach radikaler Prostatektomie eine sehr gute Lebensqualität resultiert.

In den letzten 25 Jahren habe. wir ca. 3.500-4.000 solcher Operationen durchgeführt, derzeit ca. 200 pro Jahr.

So sind laut einer aktuellen Befragung 70 % unserer Patienten mit dem Ergebnis der potenzerhaltenden radikalen Prostatektomie zufrieden oder sehr zufrieden, 99 % der Patienten würden sich erneut operieren lassen.

Abb.: DaVinci System

Strahlentherapie

Eine weitere kurative (heilende) Therapieform ist die Strahlentherapie, welche unter der Leitung von Frau Prof. Jensen in der Abteilung für Strahlentherapie durchgeführt wird. Das Prinzip der Strahlentherapie beruht auf zellzerstörender Wirkung energiereicher Strahlen. Die Strahlen können entweder durch eine äußere Strahlenquelle (sogenannte externe Radiotherapie) oder durch eine in die Prostata eingebrachten Strahlenkörper (Brachytherapie der Prostata) angewandt werden. Bei der Bestrahlung von innen werden kleine Nadeln unter Ultraschallkontrolle in die Prostata eingeführt und die Strahlenquellen in der Prostata abgeworfen. Der Vorteil der Brachytherapie ist die einmalige Behandlung, wohingegen die externe Radiatio ambulant an 5 Tagen pro Woche über einen Zeitraum von 6-8 Wochen erfolgt. Durch die modernen Verfahrensweisen ist die Strahlentherapie für den Patienten nur wenig belastend. Es kommt nur sehr selten zu einer Inkontinenz und meist allerdings zu einer Störung der Erektionsfähigkeit nach 1-2 Jahren. Als Nebenwirkung beider Methoden kann es zu Strahlenschäden am Enddarm und der Blase kommen, die sich als Blutung und / oder Durchfälle oder durch eine Reizblasensymptomatik bis hin zur seltenen Schrumpfblase bemerkbar machen.

Der Vorteil der Strahlentherapie ist die Tatsache einer nicht notwendigen Operation. Der Nachteil ist, dass ohne Operation in ca. einem Drittel das Tumorstadium unterschätzt wird und keine Informationen über einen eventuellen Lymphknotenbefall vorliegt. Gleichzeitig sind sowohl die Brachytherapie als auch die Radiatio allein nur bei frühen Stadien ausreichend, bei fortgeschrittenem Stadium ist zusätzlich zumindest für mehrere Monate ein Entzug des männlichen Sexualhormons notwendig. Zur Verbesserung der Stadieneinteilung kann vor einer Strahlentherapie eine Entfernung der Lymphknoten evtl. durch Blasenspiegelung (laparoskopische Schlüssellochchirurgie) notwendig werden.

Hormontherapie

Sollte sich in der präoperativen Diagnostik zeigen, dass der Prostatakrebs die Prostata bereits verlassen hat (Metastasierung), z. B. in den Lymphknoten oder in den Knochen, ist eine sogenannte systemische Hormonentzugstherapie indiziert. Das männliche Geschlechtshormon beeinflusst das Wachstum der Prostata und auch das des Prostatakrebses. Hierdurch besteht die Möglichkeit, ein weiters Fortschreiten von Prostatawucherungen durch einen Eingriff in den Hormonhaushalt zu verlangsamen. Diese Entdeckung wurde bereits vor rund 60 Jahren gemacht und wurde später mit der Verleihung des Nobelpreises an Charles Huggins gewürdigt. Jedoch sind nicht alle Prostatakarzinomzellen hormonsensibel. Nach einigen Jahren der Hormontherapie vermehren sich die hormonunempfindlichen Zellen als Grund für eine Fortschreitung der Erkrankung. In solchen Fällen kann durch eine Modifikation der Hormontherapie (komplette Androgenblockade), d.h. durch zusätzliche Gabe eines Antiandrogens, die antihormonelle Therapie erneut wirksam werden.

Medikamentöse Systemtherapie

Sollte im weiteren Verlauf jedoch der Prostatakrebs voranschreiten oder schon primär metastasiert sein, so gibt es mittlerweile eine Fülle von Medikamenten, die zusätzlich zur Hormontherapie (Bauchspritze) in Tablettenform eingenommen werden können und zu einer deutlichen Verbesserung des Überlebens auch in fortgeschrittenen Stadien führen. Alternativ oder im Anschluss an eines der modernen Medikamente wie Abiraterone (Zytiga), Enzalutamid (Xtandi), Apalutamid (Erleada) etc. ist eine Chemotherapie mit Taxotere möglich. Die Systemtherapie wird in Kooperation mit der Tumorklinik unter der Leitung von Prof. Höffkes ambulant im MVZ der Tumorklinik durchgeführt. Insgesamt stehen heute glücklicherweise gut verträgliche Medikamente zur Verfügung, sodass auch ein fortgeschrittenes, hormonunempfindliches Prostatakarzinom noch lange Zeit mit guter Lebensqualität für den Patienten behandelt werden kann.

Sollten Sie noch weitere Fragen zur Therapie des Prostatakrebses haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Weitere Infos über das daVinci OP-Roboter-Verfahren finden Sie hier.